Hoy hablamos de Alergias, de Hígado graso Infantil, de manejo de pesos y cargas y del ¿Amor Romántico?

La alergia al polen es cada vez más frecuente, según señala la especialista. Y esto se debe a dos razones principalmente: “cada vez son más los pacientes que acuden al médico por este motivo y eso aumenta el número de diagnósticos. Por otro lado la contaminación y las partículas de diesel se unen a los granos de polen y hacen que estos tengan una capacidad superior de provocar alergia”.

La alergia al polen, puede aparecer “antes o después, eso sí, una vez que se manifiestan los síntomas, esta ya no va a desaparecer de manera espontánea”. A partir de la aparición de esos primeros síntomas, habrá momentos con síntomas más intensos y otros menos, pero la alergia al polen no se cura sola”.

Tanto si ya sabemos que somos alérgicos, como si lo comenzamos a sospechar, Mínguez Martín, recomienda acudir al alergólogo para que éste, cuanto antes, nos prescriba el tratamiento más adecuado. Actualmente, el único tratamiento es la inmunoterapia frente al alérgeno al que somos sensibles, es decir, las vacunas. Sí que es cierto, señala la doctora, que existen otro tipo de tratamientos, “pero estos sólo sirven para paliar los síntomas, no para curar la alergia”.

La Dra. Mínguez recomienda una serie de consejos para tratar de hacer más llevadera la alergia al polen esta primavera:

- Evitar hacer deporte o actividades al aire libre.

- Viajar en coche con las ventanillas subidas

- Utilizar gafas de sol

- Usar mascarillas los días de mayor concentración de pólenes.

- Ventilar la casa a mediodía y por poco tiempo.

- Consultar los niveles de polen en la zona a través de distintas webs como seaic.org, www.polenes.com, http://www.comunidad.madrid/servicios/salud/polen

La vacuna antialérgica, o la inmunoterapia específica, consiste en administrar pequeñas dosis progresivas del mismo alérgeno al que un individuo está sensibilizado con el objetivo de disminuir el nivel de sensibilización y suprimir los síntomas que ésta causa, es decir, para que el cuerpo se acostumbre al alérgeno y ya no reaccione ante él. Este material alergénico que se administra, debidamente modificado para suprimir los efectos secundarios e incrementar su capacidad de estimular el sistema inmunológico, es la vacuna antialérgica.

La inmunoterapia se aplica en medicina desde hace más de 100 años y según la Organización Mundial de la Salud es el único tratamiento, hasta la fecha, que puede modificar favorablemente el curso natural de algunas enfermedades alérgicas.

¿En qué casos está indicada la vacunación antialérgica?

Este tratamiento tiene indicaciones precisas en asma bronquial y rinitis alérgicas, así como en la alergia a himenópteros. Y actualmente existe cierta experiencia con algunos alimentos como el melocotón.

Pero para que una vacuna específica pueda ser indicada deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Que la enfermedad sea debida a una reacción inmunológica mediada por la inmunoglobulina E (IgE), demostrable por pruebas cutáneas, análisis y si es necesario por pruebas de provocación.

- Que se haya identificado perfectamente cuál o cuáles son los alérgenos desencadenantes y se disponga de extractos debidamente estandarizados y aptos para efectuar un tratamiento sistémico.

- Que el paciente no sufra ningún tipo de deficiencia inmunológica que pueda hacer ineficaz la inmunoterapia.

- Que el balance entre beneficio y riesgo del tratamiento se decanten claramente por el primero.

- Que el paciente o sus familiares, en caso de niños, conozcan perfectamente las características de la inmunoterapia, las acepten y estén en condiciones de aplicarla correctamente y de acudir a los controles necesarios para adecuar y vigilar el tratamiento.

La inmunoterapia puede mostrar sus efectos beneficiosos pocos meses después de su inicio, pero la consolidación de los mismos se alcanza habitualmente entre 3 y 5 años. Los resultados son mejores en enfermos con un solo tipo de alergia, pero es posible administrar dos o más alérgenos de forma simultánea, obteniéndose la desensibilización para cada uno de ellos.

La vacunación puede ser inyectable por vía subcutánea o de administración sublingual. Es reconocido que las vacunas inyectables con extractos de depósito son las más utilizadas, aunque también son las que pueden presentar más efectos secundarios, no obstante éstos son muy escasos y en la inmensa mayoría de los casos se limitan a alguna reacción local en el punto de inyección.

La inmunoterapia se administra de forma continua a lo largo del año o bien en pautas llamadas «preestacionales» en algunos pacientes alérgicos a determinados pólenes de plantas o árboles con periodos cortos de polinización (por ejemplo, el ciprés). La pauta más adecuada se establecerá de forma individualizada para cada paciente y situación

Es necesario que el paciente permanezca en observación en la consulta unos 30 minutos después de cada inyección por si tiene alguna reacción tras la administración de la vacuna. Las reacciones son muy poco frecuentes y pueden ser de intensidad leve (urticaria localizada, rinitis), moderada (asma, angioedema) o severa (reacción anafiláctica).

Cualquier paciente que reciba inmunoterapia debe ser controlado periódicamente por el especialista, preferiblemente varias veces al año y en especial en periodo de inducción, hasta llegar a la dosis de mantenimiento. La inmunoterapia es un tratamiento largo que debe aplicarse durante un mínimo de 3 años para consolidar los efectos sobre el sistema inmunológico del paciente. Por ello el paciente debe estar concienciado, mantener el contacto con el especialista que lo trata y mostrarse colaborador en todo momento. Por su parte el alergólogo debe dar apoyo al paciente en el tratamiento con vacunas y estar disponible para responder a sus consultas y atenderlo en caso de necesidad.

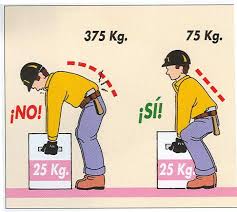

Teresa Galindo nuestra experta en seguridad en el trabajo y la vida nos habla hoy del manejo de cargas y pesos.

Básicamente, si procedemos a levantar incorrectamente una carga (bien porque su peso sea excesivo, bien porque la postura con la que procedemos a efectuar el levantamiento es incorrecta, o bien porque su manipulación se efectúa durante muchas veces a lo largo de la jornada, con movimientos repetitivos) se puede producir principalmente lesiones dorsolumbares (hernias, por ejemplo), dolores de espalda, pinzamientos, etc…

Recomendaciones

- Planificar el levantamiento:

- Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán utilizar ayudas mecánicas.

- Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc.

- Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar primero a alzar un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real.

- Solicitar ayuda a otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas.

- Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso.

- Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados (no utilizar sandalias, zapatillas y similares).

- Colocar los pies:

- Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del movimiento.

- Adoptar la postura de levantamiento:

- Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas.

- No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

- Agarre firme:

- Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las preferencias individuales, lo importante es que sea seguro. Cuando sea necesario cambiar de agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos.

- Levantamiento suave:

- Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.

- Evitar giros:

- Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada.

- Carga pegada al cuerpo:

- Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.

- Depositar la carga:

- Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.

- Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.

- Realizar levantamientos espaciados.

- Generalidades:

- Evitar los trabajos que se realizan de forma continuada en una misma postura. Se recomienda la alternancia de tareas y la realización de pausas, que se establecerán en función de cada persona y del esfuerzo que exija el puesto de trabajo.

- El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de cargas es, en condiciones favorables, de 25 kg. En trabajos esporádicos de manipulación de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el peso permitido puede llegar hasta los 40 kg.

El Doctor Iván Carabaño médico del Hospital 12 de Octubre de Madrid, nos habla sobre una dolencia infantil que está en auge.

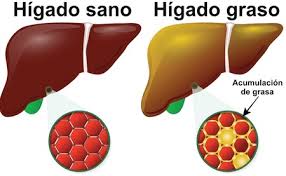

El hígado graso es una entidad de la cual cada vez los pediatras hablamos más. Se define como la presencia de una cantidad mayor de grasa de lo habitual en ese órgano tan importante que es el hígado, auténtico gestor metabólico del cuerpo humano.

¿Pero, qué hace que el hígado de los niños de repente tenga más grasa de lo habitual? ¿Puede prevenirse?

La causa principalmente implicada en la aparición del hígado graso en adultos es el consumo de alcohol; por el contrario, en niños, su origen más frecuente es el complejo sobrepeso-obesidad. Dado que la prevalencia de sobrepeso-obesidad en el mundo occidental es del 25-30%, el hígado graso supone la principal enfermedad hepática crónica infantil a nivel mundial.

Esta enfermedad es una auténtica trampa, pues no cursa con síntoma alguno en sus primeras fases, pero puede derivar en cuadros graves. Imaginemos a esta enfermedad como una escalera: el primer peldaño se denomina esteatosis; el segundo, dado que conlleva inflamación del hígado, lo llamamos esteatohepatitis; el tercero supone la presencia de un daño estable en el hígado, la muerte de parte de sus células y la sustitución por un tejido fibroso inútil (cirrosis). La cirrosis puede, a su vez, derivar en cáncer hepático. No pretendo alarmar con la exposición de esta deriva evolutiva, sino señalar que el primer paso de la escalera (la esteatosis simple) es reversible, y que nos hemos de tomar muy en serio esta patología.

El diagnóstico del hígado graso se puede hacer a través de una ecografía abdominal. Hemos de sospechar la presencia de inflamación a través de una elevación de las transaminasas, verificada en un simple análisis bioquímico de la sangre. Si se constata de forma mantenida dicha elevación, hemos de hacer una biopsia hepática o una resonancia abdominal con el astrografía.

El pilar más importante para abordar el hígado graso es atajarlo en las primeras fases ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Con estilos de vida saludables, tales como el ejercicio físico aeróbico ejecutado regularmente y la reducción del consumo de hidratos de carbono de absorción simple. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, es mejor optar por esta medida alimentaria que por la reducción del consumo de grasa. Por otro lado, se especula con el papel terapéutico de la vitamina E y de algún antidiabético oral, como la metformina, pero todavía no se han establecido de forma total sus protocolos de utilización.

La obesidad y los malos hábitos de alimentación en los niños

Nuestro experto en Cómic y salud Eugenio nos habla sobre el amor romántico en el cómic y las parejas que han servido como ejemplo. Pero también traemos una reflexión. ¿Es hoy en día necesario?